Уже несколько поколений живущих на белорусской земле людей не слышат грохотов канонад и выстрелов из боевых орудий.

Все тихо, мирно и спокойно. Но в сердцах людей, чьи предки воевали за наш сегодняшний мир, жива память о тех страшных событиях, которые много лет назад прошлись по нашей родной земле. Бывшие фронтовики не любят вспоминать войну. Возможно, так срабатывает защитная реакция психики: забыть то, что было очень страшно и не удалось пережить в моменте. Хорошо это или плохо, рассуждать можно долго. Только вот информацию иногда приходиться собирать по крупицам.

Мы побеседовали с мозырянками, которые уже в четвертом поколении хранят истории своих семей и готовы с нами ими поделиться.

Горжусь родственниками

Наталья Науменко, банковский работник:

Наталья Науменко, банковский работник:

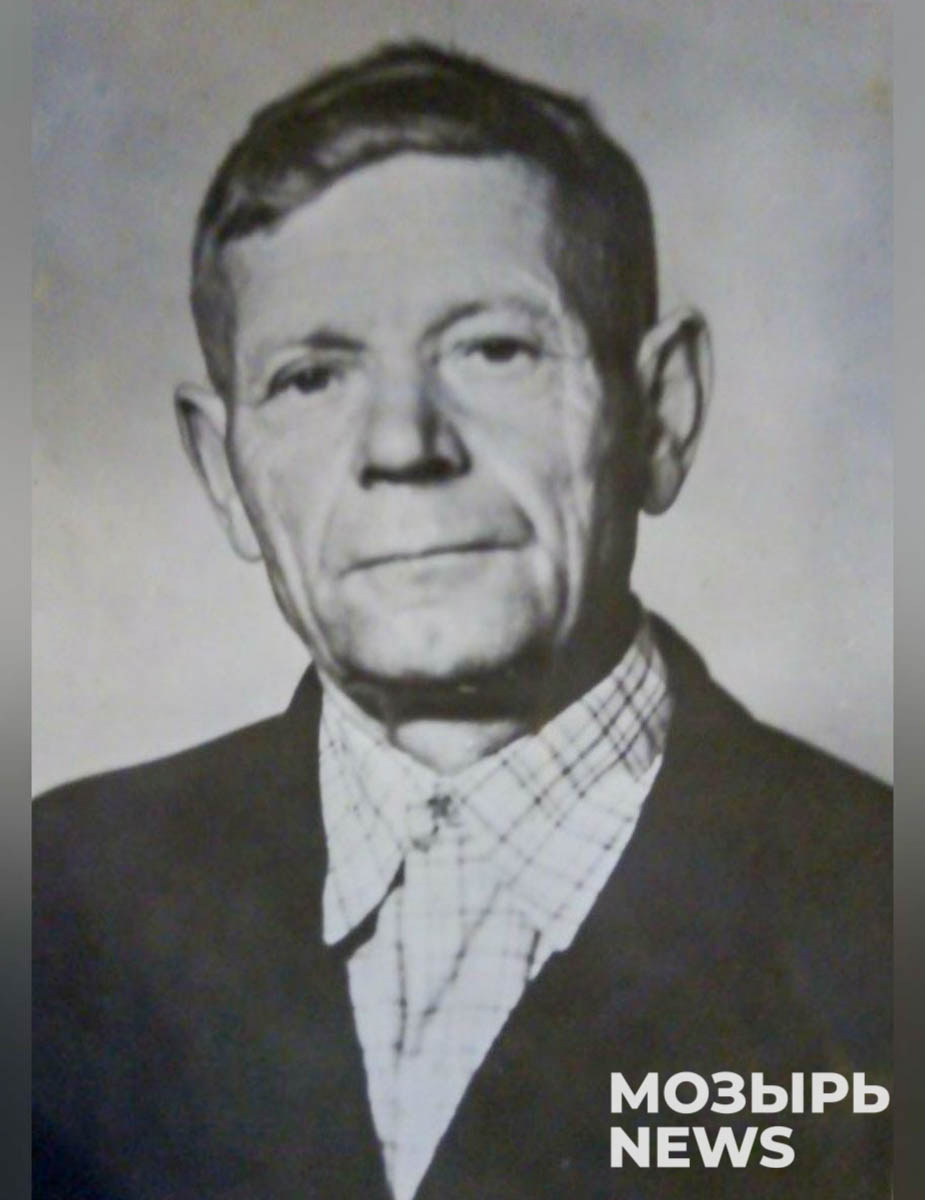

– Дедушка по папиной линии, Петр Дорофеевич Клобук, родился в 1912 году в деревне Жуки Ельского района Полесской области. До начала военных действий он успел обзавестись семьей, у него родился ребенок. Проживали они в Кировской области.

Петр Клобук был участником Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Призывался на фронт Молотовским военкоматом Кировской области. В звании младшего сержанта командовал 45-миллиметровым орудием 734-го стрелкового полка 233-й стрелковой дивизии.

За время войны был дважды ранен. Был награжден медалью «За отвагу», которая в годы Великой Отечественной войны считалась одной из самых почетных наград. Ее вручали за проявленные личное мужество и храбрость в бою с врагами. В московских архивах удалось отыскать оригиналы наградных документов, которые гласят: «Следуя всегда со своим боевым расчетом за пехотой, прямой наводкой уничтожал живую силу и технику противника, подавляя его огневые точки. Отлично поддерживал стрелков в наступлении. Только за 5 дней боев (22–27 ноября 1941 года) его орудие уничтожило взвод пехоты, один ротный миномет и один пулемет противника».

Следующие подвиги дедушки были отмечены орденом Красной Звезды. Известно, что 24 сентября 1943 года прямой наводкой Петр Клобук уничтожил два пулемета противника с их расчетами. А в бою 27 ноября 1943-го прямой наводкой расстрелял контратакующих немцев, не подпустив их к нашим позициям. Был ранен, но не ушел от орудия, пока не отбил и вторую контратаку противника на своем участке.

После войны Петр Дорофеевич вернулся в Ельск. В семье родилось еще шестеро детей, младший из которых – отец Натальи. До своей смерти Петр Клобук работал вместе с супругой в Ельской больнице, она – санитаркой, он – извозчиком.

Прадедушка по маминой линии, Яков Исакович Джум, воевал еще в Гражданскую войну, был ранен в ногу и на всю жизнь остался инвалидом, поэтому в 1941 году на фронт его не призвали. Еще один прадедушка по маминой линии, Федор Исакович Бегляк, 1899 года рождения, и два его сына Иван, 1926 года рождения, и Николай, 1924 года рождения, также были участниками Великой Отечественной войны.

Еще один прадедушка по маминой линии, Федор Исакович Бегляк, 1899 года рождения, и два его сына Иван, 1926 года рождения, и Николай, 1924 года рождения, также были участниками Великой Отечественной войны.

Так, известно, что ефрейтор 1185-го стрелкового полка 356-й стрелковой дивизии Николай Бегляк был участником многих боев. Он показал себя смелым, мужественным и решительным воином. Особо отличился в бою под местечком Велда в Латвии 24 октября 1944 года, когда, несмотря на ураганный артиллерийский огонь и неоднократные атаки пехоты противника, сопровождаемые танками, точно наводил свой миномет в цель, обрушивал десятки мин на головы врага, чем обеспечил пехоте возможность отбить две атаки противника. Уничтожил при этом 13 немецких солдат и офицеров, подавил огонь двух пулеметных расчетов. За этот бой Николай Бегляк был награжден орденом Красного Звезды.

Позднее, 24 декабря 1944 года, в районе деревни Дадзи во время отражения контратаки противника, оставшись в полуокружении, ефрейтор своей рацией вызвал огонь батареи, в результате чего было уничтожено до 20 солдат противника.

24 февраля 1945 года при контратаке немцев во время наступательных операций в районе реки Вартая телефонная связь была перебита. Развернув рацию, связался с огневой позицией батареи, огнем которой было уничтожено до 40 солдат и три ручных пулемета противника.

После возвращения домой Федор и Иван работали в сельском хозяйстве, а Николай до выхода на пенсию был пожарным.

Мы храним память и гордимся своими родственниками, прошедшими ад войны. И детям своим передаю эти знания и это уважение. Кто помнит свое прошлое, тому не страшно будущее.

Благодарна за подаренную жизнь

Ольга Савенко- Слаутич, самозанятая:

– Моя семейная история богата на участников военных действий. Еще в Первую мировую войну на фронт уходил мой прапрадед – Филипп Степанович Белый. Затем, когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушел прадедушка по маминой линии и сын Филиппа Степановича – Мина Филиппович Белый. Он родился в 1907 году и всю жизнь прожил в деревне Новинки Калинковичского района.

В ряды Красной армии прадедушка по мобилизации был призван 23 июня 1941-го Василевичским военкоматом и служил телефонистом в 101-м гаубичном артиллерийском полку. Был в звании ефрейтора. Освобождал Воронеж, Орел, Киев. Закончил войну в Праге (Чехословакия).

Прадедушка не любил говорить о войне. Воспоминания были тяжелыми. Но делился, что медаль «За отвагу» получил в боях под городами Троппау и Опава. Под шквальным артиллерийским обстрелом он 18 раз совершал вылазки и исправлял порванную связь, чем обеспечил непрерывное ведение огня батареей и выполнение боевой задачи.

К медали «За боевые заслуги» ефрейтор Мина Белый был представлен за бой в июле 1943 года. Как гласят документы, при ведении огня телефонист проявил отвагу и храбрость.

Несмотря на бомбежку авиации противника, он быстро исправлял поврежденную связь, тем самым обеспечивая выполнение боевой задачи.

У Мины Филипповича было 4 детей. После войны он вернулся домой к семье и всю жизнь проработал в лесхозе. Его не стало в 1985 году.

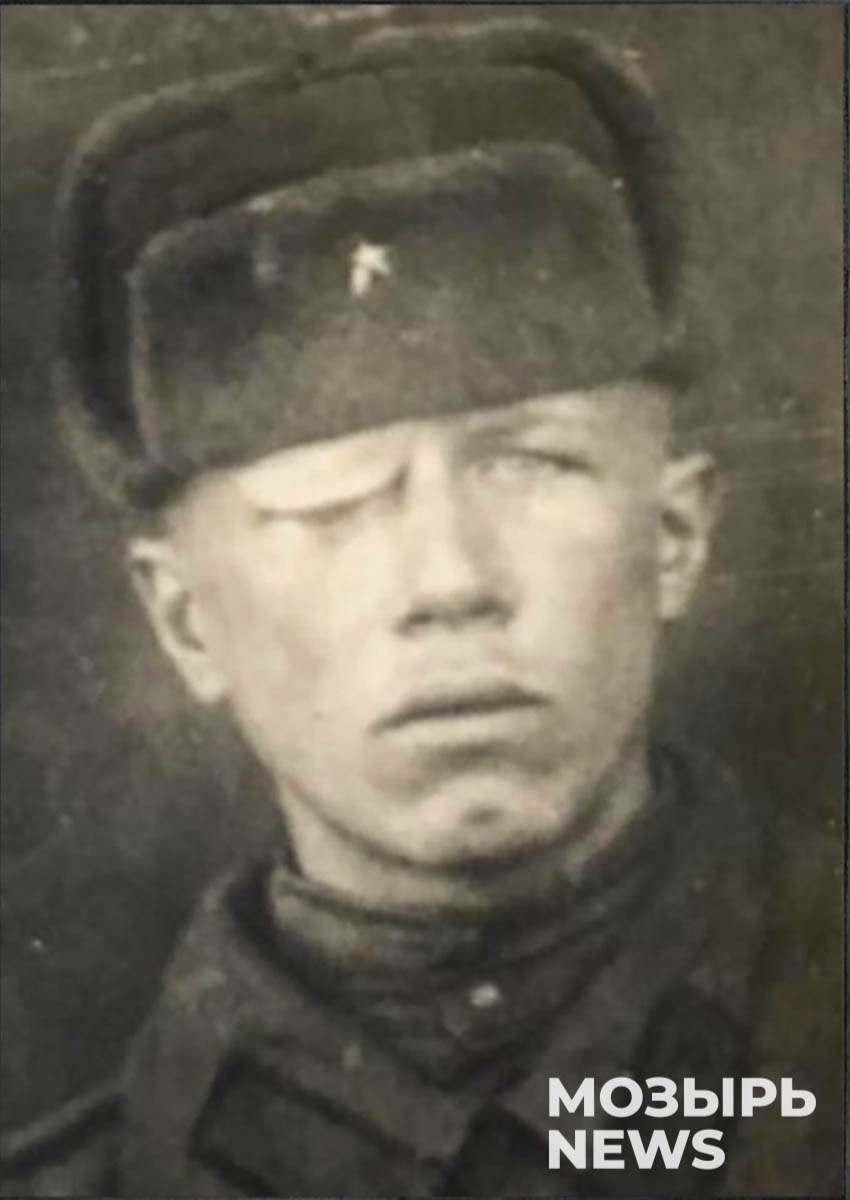

Дедушка по маминой линии и сын Мины Филипповича, Филипп Минович Белый, родился в 1927 году. В конце марта 1945 года ему исполнилось 18 лет, и Василевичским военкоматом он был призван в ряды Красной армии. Филипп проходил службу в подразделении техническо-тылового обеспечения железнодорожных войск. В конце апреля 1945 года при обстреле получил осколочное ранение и потерял один глаз. С апреля и по День Победы находился на лечении в военном госпитале.

После демобилизации Филипп Минович уехал на учебу в Минск, где встретил свою будущую жену – мою бабушку. Они вернулись в родную деревню дедушки. Всю жизнь, как и его отец, Филипп Минович работал мастером в лесхозе. У них с бабушкой было пять детей. Дедушки не стало в 1993 году.

Меня воспитывали в уважении к старшим родственникам. Так воспитали моих родителей, а они – меня. Мы всегда помним свой род, посещаем могилы близких и досматриваем старших членов семьи. Я не помню всех дедушек. Некоторые ушли еще до моего рождения. Но я храню трепетное отношение к тому, что они для нас сделали и благодарна им за подаренную мне жизнь.

Людмила ЛИПНИЦКАЯ

Фото из личного архива Натальи НАУМЕНКО

и Ольги САВЕНКО-СЛАУТИЧ