Детям войны сейчас за 80 лет, ближе к 90. Но спроси у них: «Что вы помните о своем детстве?» – расскажут так, будто это было вчера. Кто-то в своем повествовании делает упор на факты, кто-то – на личные чувства. Но всегда это яркий, полный эмоций рассказ о пережитом, от которого щиплет глаза и ком в горле…

От Бреста до Норвегии

Наша сегодняшняя героиня – Валентина Борисовна Грамович, мама, бабушка, прабабушка.

Очень жизнерадостная и гостеприимная, любит людей, а еще рукодельничать, сочинять стихи и напевать негромко песни… Особенно сейчас, когда быстро наступают осенние сумерки и хочется греться у печки. В такие вечера Валентина Борисовна вяжет крючком – очень любит это дело. Красочные половики, ажурные салфетки, мягкие и теплые тапочки – что угодно свяжет. «Чем-то ж надо заниматься!» – восклицает наша собеседница. За свою долгую жизнь она не привыкла сидеть сложа руки, впрочем, как и многие ее возраста…

«Что я вам, дети, расскажу?» – обычно так начинают те, кто не особенно хочет вспоминать годы военного лихолетья и послевоенного возрождения. Война была всем: и малым, и старым. У мамы когда-то просила: «Расскажи». А она в ответ: «Дети, не спрашивайте. Мы такое пережили, что вам лучше не знать и не видеть такого никогда».

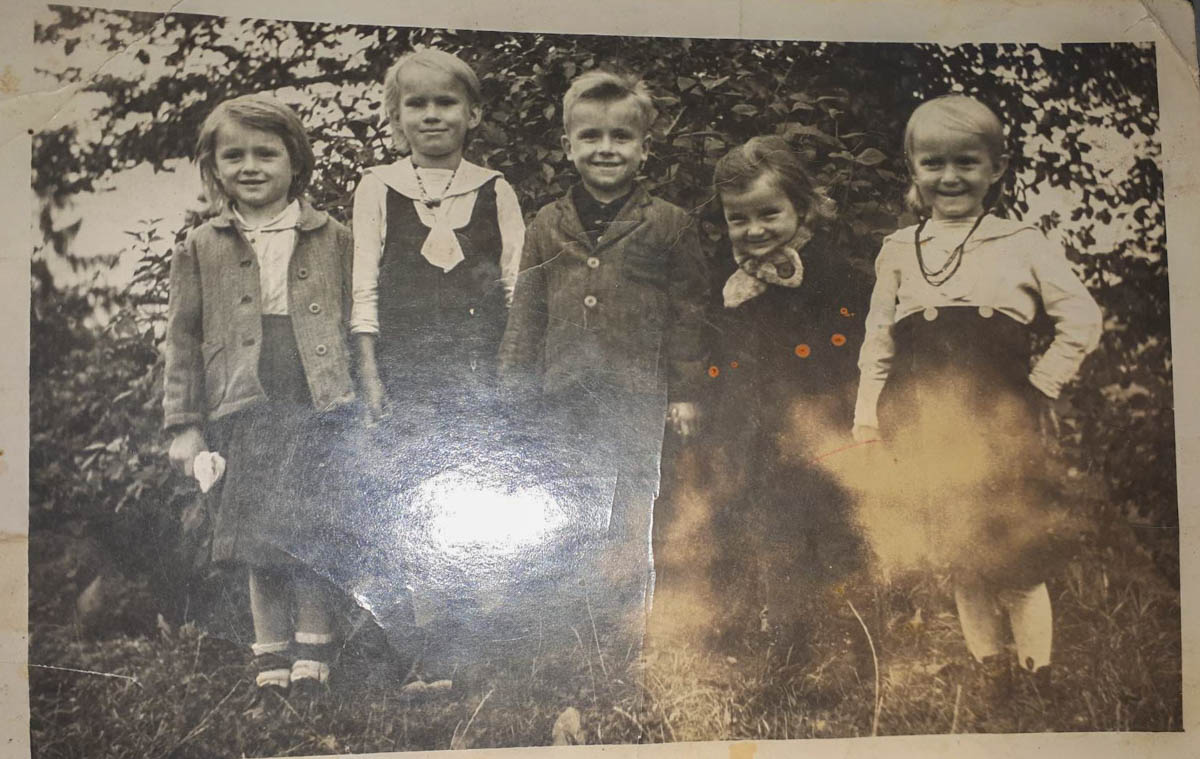

Валентина Борисовна родилась в 1940 году в деревне Надатки. Из четырех детей была самая старшая. Отца, Бориса Ефимовича, забрали в армию за год до начала войны, службу проходил в Бресте.

«Война началась через год. Папа рассказывал, что как только немцы ворвались в город, начался ад: бьют, стреляют, гоняют людей, кидают их в машины и куда-то увозят – не передать словами, что было, – рассказывает Валентина Борисовна. – Папа в армии был шофером. В суматохе той стремительной атаки их машина ехала в буквальном смысле по трупам. Однако убежать не удалось – немцы догнали, схватили всех, бросили в эшелон и отправили в лагерь, который находился аж в Норвегии».

Валентина Борисовна говорит, что отец никогда не рассказывал, тем более в подробностях, каково ему пришлось в качестве военнопленного в немецком лагере, в котором он пробыл до самого окончания войны. «Всегда говорил: «Вам знать не надо, что мы ели, как мы спали». Сильно больно вспоминать об этом».

Единственная история, которую дети услышали, – о том, как у отца в лагере разболелся зуб. Опухло пол-лица, из-за адской боли стало сложно выполнять работу. А, как мы знаем, работы в лагере смерти были тяжелейшими. Два немца схватили его как неработоспособного и поволокли в машину. Поехали. Вероятно, где-то за пределами лагеря остановились.

Один из конвоиров что-то крикнул, показывая, мол, вылезай. Протянул лопату, недвусмысленно давая понять пленному, что ему предстоит делать: копать самому себе яму. Больной, работать не может – зачем такой нужен, только корми его какими-никакими помоями. Такова была логика у нацистов.

Он встал и принялся снова копать. Какая разница, как умирать: так убьют или просто закопают?

«И вдруг, вспоминает, едет какой-то немец на велосипеде, остановился возле конвоя. Между собой «гер… гер… гер…» – погергетали и вдруг показывают бросить лопату и садиться назад в машину», – приводит воспоминания отца Валентина Борисовна.

После освобождения лагеря, а это было уже в конце войны, вчерашние узники добирались до дома кто как мог. Многие возвращались в никуда – ни дома, ни семьи.

В оккупации

«Наша хата, слава Богу, осталась цела, – продолжает рассказ Валентина Борисовна. – Но почти всю войну мы с мамой жили в лесу».

Как только было объявлено о начале войны, женщины взяли детей в охапку и ушли в лес, прихватив с собой нехитрый домашний скарб и, самое главное, домашнюю скотину, чтобы врагу не досталась, да и самим чтобы было хоть что-то есть. Хорошие и ценные вещи, зерно закапывали в землю для сохранности. Мама нашей собеседницы, Прасковья Кузьминична, закопала в сарае швейную машинку.

В лесу жили в землянках – куренях, как называет их Валентина Борисовна и добавляет, что их очертания можно и сейчас в лесу найти.

«Особенно много в лешнянском лесу, – уточняет бабушка. – Даже вблизи дороги можно заметить выемки, как будто вырытые ямы, а рядом земляные насыпи – значит на этом месте были когда-то землянки. Возможно, некоторые из них были партизанскими, потому что до сих бревна виднеются, видимо, крыша. А когда мы, дети, повзрослели, мама брала нас с собой по грибы и приводила на то место, где были курени, – там мы всегда набирали много грибов».

Немножко отступим от хронологии и отметим, что, когда у Валентины Борисовны появились свои дети, она и их водила за грибами на это же место. Показывала и рассказывала, что в двухлетнем возрасте жила в землянке.

Весть об отступлении немцев и освобождении деревни куреневцам доставили партизаны. Однако не у всех сельчан остались в целости дома: у многих они были сожжены. Тогда семьи объединялись и по две, а то и по три жили в одном доме.

А еще Валентина Борисовна вспомнила рассказ своей свекрови, в доме которой во время войны немцы складировали ящики с патронами. Ее сыну и будущему мужу нашей собеседницы на тот момент было лет 12–13, он потихоньку таскал эти патроны и относил партизанам. Немцы поняли, кто ворует, избили его так, что живого места не осталось. Если бы свекровь не взмолилась, убили бы, наверное.

Трудности и радости мирной жизни

После войны нужно было как-то налаживать жизнь, быт. С трудом, но сельчане потихоньку приходили в себя и привыкали к мирной жизни.

В первую очередь, нужно было позаботиться о том, чтобы дети начали ходить в школу, а еще нужно было организовать медицинское обслуживание. С этой целью в доме родителей нашей собеседницы была организована школа – в самой большой комнате. В другом доме – больница, которая пришлась очень кстати, потому что разразилась эпидемия тифа. Одной из сестер Валентины Борисовны довелось в такой больнице лечиться. Еще в одном доме со временем обустроили магазин.

«До сих пор помню запах карандашей и костяных гребней, которые там продавались», – вспоминает бабушка.

В школе в Надатках она окончила 4 класса. Потом ходила в школу в Белую. Кажется, недалеко, между тем 10–12-летнему ребенку нужно было пройти 3 километра. А с 7 класса – и вовсе в Скрыгалов за 8 километров.

«А я походила туда три дня и бросила, сказав маме, что больше не пойду, – продолжает Валентина Борисовна. – Это сейчас школьные автобусы привозят и отвозят. А тогда сами добирались, и никто никого не спрашивал, удобно ли. Что ж, школу бросила, но сидеть на родительской шее не дело. Пошла в колхоз работать – тогда вручную копали картошку. Помню, бригадир протянул мне карандаш и блокнот со словами: «Держи, Валя, отмечай, кто сколько кошей накопает».

До самого замужества трудилась Валентина Борисовна на сезонных работах в колхозе, которые выполнялись зачастую вручную: посадка картофеля и сев кукурузы, прополка льна.

«После уборки мы его дорабатывали и развозили по хатам, чтобы каждая хозяйка просушила на печи и за зиму сделала из него волокно, которое весной необходимо было сдать в колхоз. Всё руками делали! Как вспомню, так и говорю: «Дай Бог, детки, чтобы вы этого никогда не узнали!»

А как вышла замуж в 19 лет, работала на разных работах. Была учетчиком на ферме – фиксировала надой молока. Через 10 лет стала бригадиром, ей были подначалены фермы в Жаховичах, Ясенце, Белой и Надатках. Еще через время Валентина Борисовна вынужденно стала еще и заведующей складом.

«Два года совмещала три должности, а дома – дети, – не без горечи вспоминает бабушка. – Попросила председателя колхоза оставить меня на одной работе, чтобы по месту, а не мотаться между деревнями. Хватит, за всех наработалась. Так я осталась на складе».

Ольга ЛАСУТА

Фото Сергея ШАПОВАЛОВА